夏忠:传统文化二十四节气 与小学数学教学的融合探究

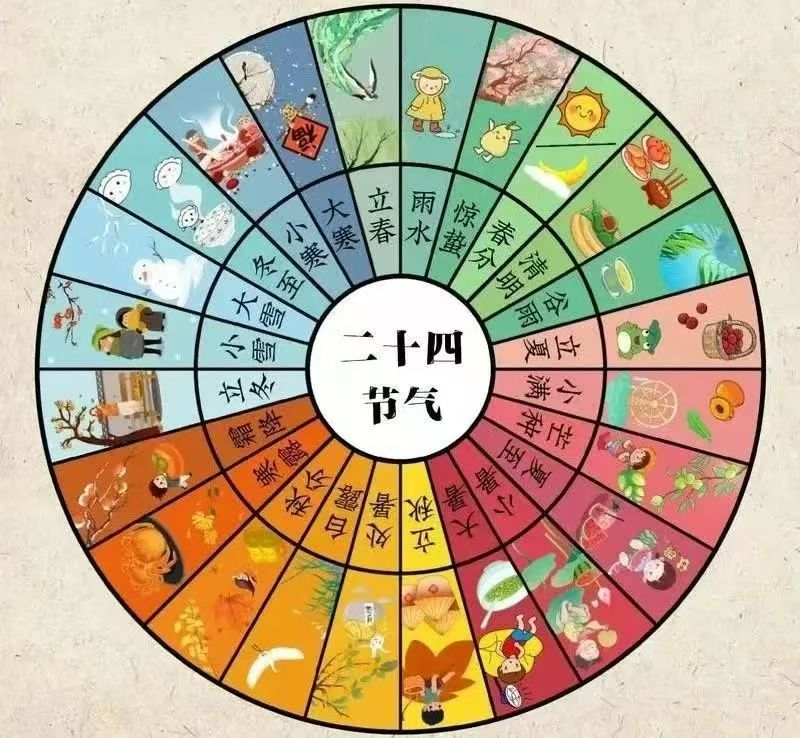

二十四节气是中华民族传统文化的瑰宝,蕴含着丰富的天文、气象、农业等知识(如下图)。将其与小学数学教学相结合,不仅能丰富数学教学内容,还能让学生在学习数学知识的同时,感受传统文化的魅力,实现学科知识与文化传承的有机统一。

一 二十四节气与小学数学融合的意义 ● (一)激发学习兴趣 以二十四节气中的生活场景、自然现象为背景设计数学问题,使抽象的数学知识变得生动有趣,激发学生的学习积极性。 (二)深化知识理解 将数学知识与节气知识关联,帮助学生从不同角度理解数学概念,如在节气中的时间计算、物体数量统计等,加深对数学知识的掌握。 (三)培养文化素养 让学生在数学学习过程中了解二十四节气的内涵、历史和习俗,增强对传统文化的认同感和自豪感,培养文化素养。 二 二十四节气在小学数学教学中 的融合策略 ● (一)教学内容融合 在数与代数领域,结合节气中的农事活动、节日庆祝等设计整数、小数、分数的运算问题。如在立夏称体重活动中,计算小朋友体重的平均值。在图形与几何方面,利用节气中自然现象的形状特点,如雪花(近似六边形)、彩虹(弧形)等,引导学生认识图形特征、计算图形周长和面积。在统计与概率部分,统计不同节气的天气变化、农作物生长数据等,让学生学会制作统计图表,分析数据规律。 (二)教学方法融合 情境教学法:创设与节气相关的教学情境,如在讲“认识时间”时,以冬至白天黑夜时长变化为情境,让学生感受时间的概念和计算方法。 实践活动法:组织学生开展与节气有关的数学实践活动,如在秋分测量校园内树木影子的长度,探究物体高度与影子长度的关系,运用比例知识解决问题。 (三)教学评价融合 在评价学生数学学习成果时,增加与二十四节气相关的考核内容。如让学生根据节气数据进行数学分析并撰写报告,评价学生对数学知识的应用能力和对节气文化的理解程度。 三 教学案例分析 ● 以“春分与平均分”教学为例,教师先介绍春分平分昼夜的特点,然后引出问题:在春分的植树活动中,学校准备了30棵树苗,要平均分给5个班级,每个班级能分到多少棵树苗?学生通过小组讨论、列式计算解决问题,理解平均分的概念。接着,教师让学生思考在生活中还有哪些与春分和平均分相关的例子,进一步巩固知识,同时感受节气与生活、数学的紧密联系。 总之,传统文化二十四节气与小学数学的融合,为小学数学教学开辟了新的路径。通过在教学内容、方法和评价等方面的有效融合,能够提高学生的数学学习效果,培养学生的综合素养,让传统文化在数学课堂中焕发出新的活力,实现教育的多元目标。